O157による加工食品汚染を防ぐ

O157感染経路を明らかにすることにより、オゾン水によるO157予防について考察します。

2017年8月に、埼玉県のスーパーで購入したポテトサラダを食べた人の間で、O157感染が発生し、うち女児1人が重体となる事態が起こりました。

2017/8/28現在、まだ原因は特定されていませんが、「スケープゴートを特定し糾弾する」だけでは何の意味もありません。

加工食品が、家庭に渡るまでの間で、どのように細菌が入らないようにするか、そして蔓延しないようにするかの複合的な対策が必要になります。

O157とは何か

次に、加工食品はどこでO157に汚染されるのか考える前に、そもそもO157とは何かを突いて確認しましょう。

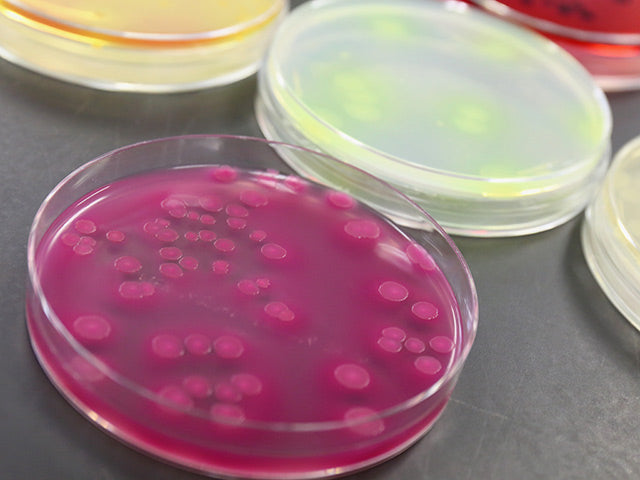

O157は、大腸菌の一種(細菌)です。

大腸菌のほとんどの種類は無害ですが、O157のように特に毒性が強いものがあり、これらが「病原性大腸菌」と呼ばれています。

もともとO157は、牛、豚、羊などの家畜の大腸に住んでいる菌ですが、家畜の便が出された際に、便の中に含まれているO157が水に混入したり、食物に混入したりした結果、最終的に人間に感染することで発症します。

O157は一般的には夏に特に発生する「強い食中毒」だと認識されています。

これは、O157が12度以上の室温で繁殖しやすいことから来ています。

実際に、初夏から初秋にかけて頻繁に発生しますが、冬に発生することは極めて少ないです。

O157は75度以上の高温に弱いため、75度以上・1分以上加熱することでほぼ殺菌することができます。

逆に言うと、ポテトサラダのように全ての具材を加熱するわけではない食品の場合、一度繁殖すると殺菌することは非常に難しくなります。

よって、そもそもO157が混入しない体制を作る必要があります。

また、O157は冷凍によって殺菌することはできません。

2016年に神奈川県で、冷凍メンチカツの加工食品を発生源とするO157が発生していますが、これは冷凍されたメンチカツを十分に加熱しなかったために発生した事件でした。

冷凍されていても、O157は死滅していなかったのです。

加工食品の流通経路

次に、スーパーなどで販売される加工食品について理解しましょう。一般的に、スーパーなどの加工食品は以下のような流通経路を経て、消費者の手元に届けられています。

例えば、2017年8月に発生したポテトサラダを例にとります。

スーパーなどの店頭で販売されているポテトサラダには、一般的には下記の具材が使われています。

・じゃがいも

・にんじん

・たまねぎ

・きゅうり

・マヨネーズ

・塩こしょう

など

店頭で販売されているポテトサラダは、大手スーパーやコンビニなどの場合、店舗の中で作っていることはまずありません。

スーパーやコンビニに向けて、加工食品を作って卸す「加工食品工場」があり、こうした工場が大量に製造して各店舗に販売しています。2017年8月に起こった事件もそうでした。

加工食品・どの工程が危険なのか

1. 各食材を収穫(農家・畜産業者)

加工食品工場で作られる食品の場合、どの工程が危険かについてまとめました。

O157は、家畜の大腸に住んでいる菌で、家畜の糞とともに体外に出て広がります。

よって、一時的には畜産業において適切にO157対策が行われているかが重要となります。

例えば、畜産業者において、肉だけでなく肉を加工した食品を生産・配送している場合などは、注意が必要となります。

生肉は「75度以上、1分以上」加熱してから食するのが当たり前ですが、肉の加工食品などの場合、必ずしも高温でを行うわけではないからです。

O157に汚染された生肉と、加熱しない加工肉食品が近くに置かれていたりした場合、加工肉食品にO157が付着・汚染される可能性が高まります。

なお、O157汚染は生肉だけではありません。

2015年に新潟県の酪農家でO157の大量発生が起こっています。

O157侵入・拡大防止対策としては以下が上げられています。

| 侵入経路 | 当該農場の現状・対策 |

|---|---|

| 家畜 | 牛の導入、育成牛の上牧・下牧、別棟で隔離 |

| 人 | 手指・靴洗浄消毒、専用の衣服・靴、立入制限 |

| 野生動物 | 防鳥ネット、ネズミ駆除 |

| 衛生害虫 | 殺虫剤散布、環境衛生資材散布 |

| 飼料・水 | 良質な飼料の給与、飼料保管庫の清掃、水道水 |

| その他 | 犬・猫など飼育せず |

2. 運送業者

食品運送業者は、収穫された食品や加工された食品を、決められた温度、庫内環境、経路で主にトラックで運送しています。

トラック自体がO157汚染されることはありませんが、トラックの庫内が汚染されている場合、庫内で感染する可能性はあります。

特に夏の期間のおいては、定期的な庫内の洗浄・殺菌、そして低温での農作物・畜産物の輸送が必須となります。

これまで、O157の事件は多数発生していますが、運送業者が主たる原因と特定されるような事件は発生していませんが、ごく低温であってもO157は「繁殖しにくい」だけで「死滅する」わけではありません。

よって、今後とも注意が必要です。

3. 食品加工業者

O157の観点からすると、食品加工工場のプロセスは「食品の洗浄」「食品の加工」の2つに分かれます。

3-1. 食品の洗浄

農作物、畜産物が食品工場に届いた時点で、これらの食材が「汚染されている」という前提に基づいて、除菌を行う必要があります。

除菌方法としては、食材用の洗剤で洗う、次亜塩素酸ナトリウムを用いる、オゾン水を用いるなど多くの方法があります。

「O157のような細菌と、ノロウイルスのようなウイルスの両方に効果がある」「食材を良い見栄えのまま寿命を延ばせる」「洗浄成分が残存しない」といった理由から、ここ最近ではオゾン水による食材洗浄が普及しています。

オゾン水による除菌は、例えば「オゾンバスターPRO」といった数万円で購入できるオゾン水生成器でも実施することができ、農業、畜産業、食品加工工場などで多く採用されています。

3-2. 食品の加工

正しく洗浄された食材を使っても、O157により汚染され、菌が繁殖することがあります。

工場で起こる問題は、ほとんどが人による問題です。

食品工場で、調理、加工、梱包などを行っている作業員がO157に感染していた場合、くしゃみやせきに含まれている唾液が食材にO157が付着することがあります。

「これから加熱する食材に唾液がかかった」場合であれば、加熱時に殺菌できます。

しかし、既に加熱し終わった食品や加熱しない食品の場合、菌が混入したまま殺菌されずに出荷されることになります。

また、作業員の手や指にO157が付着していて、洗浄が不十分であったために感染することも起こり得ます。

もちろん、加工食品工場では何度も手指消毒剤を使っての除菌を行っていますが、こうした作業に抜けがあった場合には、感染が起こり得ます。

また、万が一食材が汚染されたとしても、食品加工工場内、または加工済食品が低温に保たれていれば、菌が増殖することはありません。

しかし、繁殖しやすい目安である12度を越える温度で加工済食品が保管されていた場合、わずかに混入したO157が急激に増殖してしまいます。

4.販売店

加工食品を工場から仕入れているスーパーやコンビニの販売店は、「菌が新たに混入しない環境で販売しているか(販売方法)」、そして「菌が増殖しない温度で冷蔵されているか(保管方法)」が重要となります。

まず販売方法ですが、食品が密閉され、スーパーやコンビニのスタッフ、また来店者からO157が混入しないかが重要となります。

トングで食品を取って容器に移して購入するような販売方法の場合、食品が包装されずにそのまま放置されているため、スタッフや来客者の唾液などからO157が新たに混入する可能性が高まります。

また保管方法ですが、12度を越える環境ではO157は繁殖しやすくなります。

よって、冷蔵が必要な食品が長時間室温に置かれて販売されている場合は要注意です。

2017年8月のポテトサラダによるO157事件では、来店者が量り売りポテトサラダを自由に容器に移して購入することができたと報道されていますが、十分な低温で保管されていたかどうかが重要となります。

オゾン水によるO157予防

オゾン水を利用したO157予防対策としては、以下の方法があげられます。

1. 農家・畜産業者

出荷前の食材をオゾン水で洗うことで、O157の混入を防ぐことができます。

オゾン水生成器を利用して、O157のような細菌、ノロウイルスのようなウイルス、そして虫などを駆除することが可能です。

2. 運送業者

トラックの庫内清掃の際に、通常の水ではなくオゾン水を利用することが効果的です。

細菌・ウイルスの両方に効果があるため、夏に流行するO157のような細菌、そして冬に流行するノロウイルスのようなウイルスのどちらも除菌できます。

3. 加工食品工場

食品工場では、「納品されたすべての食材は汚染されている」、そして「工場で働いている作業員の中には、O157感染者がいるかもしれない」という前提に立つことがまず必要です。

そして「空間除菌」と「オゾン水除菌」で対策を取ることができます。

まず空間除菌ですが、オゾンの機体を大量に発生させることで、空間全体を除菌するという方法です。

高濃度オゾンを発生させる無人環境タイプ(人がいったん室内から出る必要がある)と、低濃度オゾンを発生させる有人環境タイプ(人が室外に出る必要がないタイプ)の両方を選択できます。

オゾン水除菌は、食材を洗浄する際にオゾン水を使って洗浄するというものです。

これは多くの加工食品工場で導入されている方法ですが、大規模な工場では導入されているが、中小の食品工場ではその値段から導入が進んでいないようです。

弊社の「オゾンバスターPRO」のような、数万円から導入できるオゾン水生成器であれば、規模が小さい食品工場であっても、予算を抑えて導入することができます。

4.販売店

販売店でもし食材を洗えるのであれば、「加工食品は汚染されているかもしれない」という前提で、オゾン水で洗うことは効果的です。

しかし、加工食品の多くは既に包装されているため、中身を出して洗うというのは現実的ではありません。

対策としては、「スーパーやコンビニのスタッフには、O157に感染している人がいるかもしれない」という前提に立ち、販売空間を除菌するというものです。

これにより、販売スペースにおけるO157の除菌に、ある程度の効果が期待できます。