オゾンは本当に危険? 誤解されがちなオゾンの毒性とは

「オゾンの毒性」と聞いて、不安を感じる方も多いのではないでしょうか。しかし、その多くは正確な情報が知られていないことによる誤解です。本記事では、オゾンの特性や人体への影響、安全な使い方について、専門家の視点からわかりやすく解説します。正しい知識を身につけることで、家庭でも安心してオゾンを活用できるようになります。

オゾンってどんな物質?

オゾンと聞くと「有害」や「匂いがきつい」といった印象を持つ人もいるかもしれませんが、それはごく一部の性質を切り取ったものです。オゾンは自然界でも重要な役割を果たしている気体で、私たちの生活とも深く関わっています。まずは、その性質と存在の仕方について整理してみましょう。

オゾンの特徴と自然界での役割

オゾン(O₃)は、酸素原子が3つ結びついた気体で、青白い色を持ち、特有の刺激臭があります。私たちがよく耳にする「オゾン層」は、このオゾンが地球の高い空に薄く広がっている領域のことを指します。太陽から降り注ぐ有害な紫外線を吸収し、地球上の生命を守るバリアのような存在です。

一方で、地上付近に発生するオゾンは、光化学スモッグの一因となることがあります。これは工場や車の排気ガスなどから発生する物質と紫外線が反応することで生じます。濃度が高くなると、目やのどに刺激を感じることもありますが、これも自然の中での反応の一つです。

オゾンは酸化力が非常に強く、細菌やウイルスを分解する力も持っています。そのため、医療や食品の衛生管理でも活用されており、「使い方を誤らなければ有用な物質」と言えるでしょう。

オゾンの匂いと感じ方

オゾンの匂いは、金属がこすれたような鋭くツンとした刺激臭で、多くの人が「プールの消毒臭」や「雷の後の匂い」と表現します。これはオゾンが発生する際の特徴的なにおいで、嗅覚に敏感な人にはわずかな濃度でもすぐにわかります。

私自身、過去に換気が不十分な研究室でオゾン発生器を使った際、独特な匂いが室内に充満し、少し頭が重く感じたことがありました。匂いに気づいたら、すぐに換気することが大切です。逆に言えば、この匂いが「濃度が高すぎるサイン」として役立つ場合もあります。

適切な濃度管理をすれば、匂いによる不快感は最小限に抑えられます。オゾンの匂いを「危険」と直結させるのではなく、「使い方の目安」として活用する意識を持ちましょう。

なぜ「毒性がある」と言われるのか?

オゾンは強い酸化力を持つことから、「人体に有害」「毒性がある」と言われることがあります。確かに濃度が高すぎると体に影響を与える可能性はありますが、それはあくまで過剰な場合の話です。ここでは、厚生労働省の見解や、中毒と呼ばれる症状について、正しい知識をもとに解説します。

人体への影響と厚生労働省の見解

厚生労働省では、オゾンの職場での許容濃度を「0.1ppm(8時間平均)」と定めています。これは、長時間吸入しても健康に大きな影響が出ないとされる濃度であり、一般の家庭で使用するオゾン発生器の多くはこの基準を下回る設定がなされています。

では、なぜオゾンは「毒性がある」とされるのでしょうか。その主な理由は、濃度が高まると、オゾンが目や気道の粘膜を刺激し、咳や目の痛み、のどの違和感を引き起こすためです。特に、密閉空間で長時間オゾンを発生させたり、換気が不十分な環境では、その影響が強く出ることがあります。

しかし、厚生労働省を含む各機関は、「適切な濃度管理と使用環境を守れば、安全に使用できる」と明確に述べています。オゾンの性質を知り、正しく使うことが、安心して日常に取り入れる第一歩です。

| オゾン濃度(ppm) | 人体への影響 |

|---|---|

| 0.01~0.02 ppm | オゾンの臭気を感じる |

| 0.1 ppm~ | 鼻、のどへの刺激 |

| 0.2~0.5 ppm | 視力の低下 |

| 0.4~0.5 ppm | 上部気道への刺激の感知 |

| 0.6~0.8 ppm | 胸痛感知、咳 |

| 1~2 ppm | 疲労感・頭痛・頭重の感知、呼吸機能の変化 |

参照:特定非営利活動法人 日本オゾン協会|オゾンハンドブック

オゾン中毒とは?症状と原因を知る

「オゾン中毒」という言葉を聞くと強い不安を覚えるかもしれませんが、実際には高濃度のオゾンを長時間吸入した場合に起こる一時的な健康影響のことを指します。具体的な症状としては、以下のようなものがあります。

- のどの痛みや乾燥

- 咳やくしゃみ

- 頭痛やめまい

- 目のしみるような感覚

- 胸の不快感や息苦しさ(非常に高濃度の場合)

中毒を防ぐためには、以下の点に注意が必要です。

- 使用後は換気をしっかり行う

- 無人環境で使用し、使用後は一定時間換気してから入室する

- 匂いに違和感を覚えたら使用を一時停止する

不安をあおるのではなく、「どうすれば安全に使えるか」を意識して行動することが、オゾンとの上手な付き合い方といえるでしょう。

オゾン発生器と健康リスクの真実

「オゾン発生器=危険」という印象を持つ方もいますが、それは正しくない使い方や極端な例が強調されている場合がほとんどです。ここでは、実際に報告されている事故例や、他の空気清浄技術との違いを通じて、オゾン発生器のリスクと誤解を正しく理解しましょう。

オゾン発生器による事故や死亡例はあるのか

インターネット上では「オゾン発生器で死亡」といった言葉を見かけることがありますが、オゾン発生器が原因で死亡したという公式な報告はありません。これまでに報告された事例の多くは、業務用の高濃度オゾン発生器を密閉空間で長時間使用した結果、適切な換気がされずに体調不良を引き起こしたケースが中心です。

家庭用オゾン発生器の多くは、0.05〜0.1ppm以下の濃度で動作するように設計されており、メーカーも側も、高濃度のオゾン発生器を扱う際には、無人空間での使用や使用後の換気を推奨しています。つまり、正しい使用方法を守れば、健康被害のリスクは極めて低いのです。製品の使用説明書を守り、安全な濃度内で使うことが最も重要です。

プラズマクラスターなど他方式との違いと誤解

オゾン発生器と並んで話題になるのが、「プラズマクラスター」「ナノイー」「ストリーマ」などの空気清浄技術です。これらは、イオンや微粒子を使って空気中の菌やウイルスを抑制する仕組みで、基本的にオゾンとは異なる原理で動いています。

一部の製品では、ごく微量のオゾンが副生成物として発生することがありますが、これは厚生労働省やメーカーが定めた基準内であり、健康被害が出るような濃度ではありません。それでも「プラズマクラスター=オゾン発生器」と混同して不安を感じる人も多く、誤解を招いているのが現状です。

| 製品 | 主な仕組み | オゾン発生の有無 | 特徴 |

|---|---|---|---|

| オゾン発生器 | 酸素を電気分解してオゾンを生成 | あり | 強力な除菌・脱臭、無人環境推奨 |

| プラズマクラスター | プラス・マイナスイオンを空中に放出 | 微量発生あり | 空気中の菌やウイルスを包み込んで抑制、匂いは少ない |

| ナノイー(Panasonic) | 水に高電圧をかけて微細イオンを生成 | なし〜ごく微量 | 保湿効果あり、肌や髪にやさしいとされる |

| ストリーマ(DAIKIN) | 高速電子で分解活性種を生成 | なし | 脱臭フィルターと組み合わせることで強力な浄化効果を発揮 |

表:オゾンと他方式の空気清浄技術の比較

実際、プラズマクラスターを搭載した空気清浄機を嗅覚テストの現場で使用したところ、オゾン特有の刺激臭はほとんど感じられず、オゾン濃度も検出限界未満でした。これは、あくまで空気中の反応によってごく微量に発生するだけであり、オゾン中毒のようなリスクとは無縁です。

異なる技術を正しく理解し、自分の生活環境や目的に合った製品を選ぶことが大切です。心配な方は、「オゾン濃度の表記があるかどうか」や「使用環境の注意点」が明記されているかをチェックしましょう。誤解や不安を取り除くには、正しい情報にふれることが一番の近道です。

オゾンの効果とメリット

オゾンは「毒性がある」という側面ばかりが注目されがちですが、実際には非常に高い効果を発揮する性質も持ち合わせています。とくに注目されているのが、除菌・脱臭・ウイルス除去といった衛生面での活用です。ここでは科学的な根拠と、現場での具体的な活用例をご紹介します。

除菌・脱臭・ウイルス除去の科学的根拠

オゾンの最大の特徴は「酸化力の強さ」です。オゾン(O₃)は酸素(O₂)よりも不安定な構造をしており、周囲の有機物と反応して酸化を引き起こします。これにより、細菌やウイルスの外膜を破壊し、機能を失わせる効果があります。

たとえば、2020年に藤田医科大学が発表した研究では、0.05〜0.1ppm程度の低濃度オゾンでも、新型コロナウイルスに対して抑制効果が確認されたと報告されています。また、カビや大腸菌、黄色ブドウ球菌などに対しても高い除菌性能があることが、複数の実験で実証されています。

脱臭においてもオゾンの効果は顕著です。悪臭成分であるアンモニア、硫化水素、アセトアルデヒドなどと反応し、無臭の物質に変化させることが可能です。とくに、動物臭やたばこのにおい、カビ臭などに対する改善効果が高く、ホテルや車内清掃でも多く利用されています。

このように、適切な濃度と環境で用いれば、オゾンは「人体へのリスク」よりも「衛生管理の味方」としての一面が際立つ存在なのです。

医療・介護・食品分野での活用事例

オゾンの実用性は研究だけでなく、さまざまな業界での活用によって裏付けられています。特に医療や介護、食品関連の分野では、オゾンの衛生効果が強く評価され、積極的に導入が進められています。

たとえば病院では、手術室の空間除菌や器具の洗浄にオゾン水を使用する例があります。オゾン水は薬剤を残さず、短時間で分解されるため、残留性がなく安全です。介護施設では、空間の除菌と脱臭を同時に行うために低濃度オゾン発生器が設置され、入居者やスタッフに配慮した使い方が行われています。

食品工場では、加工ラインの洗浄や貯蔵室の空気清浄にオゾンが利用されています。塩素などの薬剤に比べて臭いが残りにくく、すすぎ不要な点も大きな利点です。

私自身も、食品工場の衛生管理現場に立ち会ったことがありますが、オゾン処理後の空間は清潔感が増し、特有のにおいも感じませんでした。正しく使えば、オゾンは衛生管理の現場で非常に頼りになる存在です。今後、家庭でもこうした知識と活用法が広まり、安全かつ効果的な使い方が一般化することが望まれます。

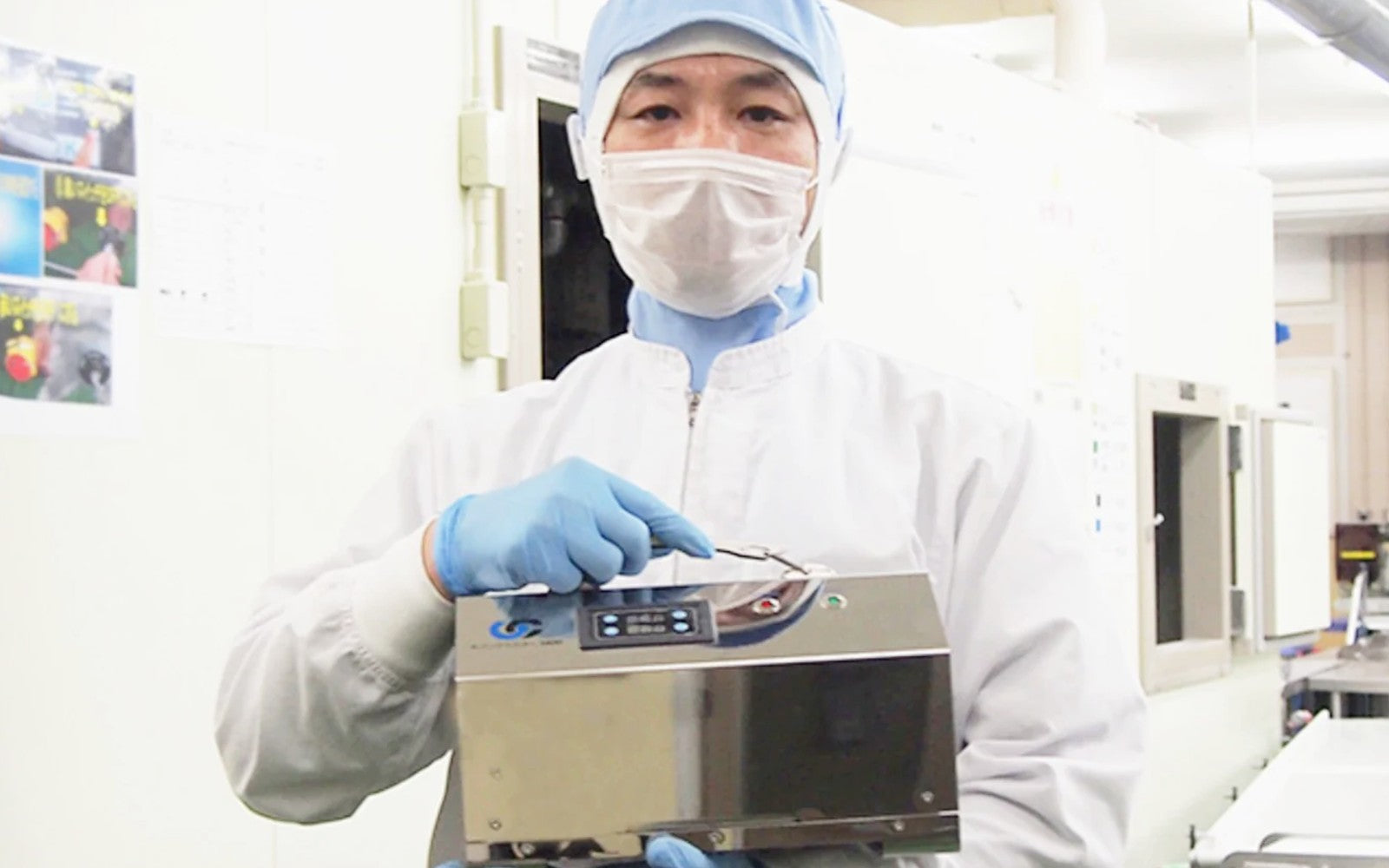

ケンちゃん餃子株式会社 様

餃子工場にて、東京都の食品衛生自主管理制度認証の取得のためオゾンクラスター1400を3台導入。オゾンの除菌力で落下菌がゼロ。真菌も激減させ、認証取得へ大きく前進。

導入事例をチェック ▶︎正しく使えば安全!オゾンとのつきあい方

オゾンは「危ない」というイメージが先行しがちですが、正しい知識と使い方さえ理解していれば、安全かつ有効に活用できます。ここでは、国内外の基準をふまえた安全な濃度、家庭用オゾン発生器の選び方、そして近年注目されているオゾン水の扱い方について、わかりやすく解説します。

許容濃度と厚労省・WHOの基準

オゾンを安全に使うには「濃度管理」がもっとも大切です。厚生労働省が定める作業環境下での許容濃度は0.1ppm(8時間平均)、一方でWHO(世界保健機関)は、一般環境における1時間平均の上限を0.05ppmとしています。つまり、家庭やオフィスでオゾンを使う際には「0.05ppm以下」がひとつの目安になります。

この基準は、人が長時間その空間にいても健康被害が出ないことを前提にしています。たとえば、においを感じ始めるのが0.01ppm程度とされており、においを強く感じる場合は換気や使用の中断が必要です。

濃度が適切であれば、オゾンは非常に有用な存在です。日常で使用する際は「時間管理」がカギになります。

家庭用オゾン発生器の選び方と使い方

オゾン発生器を選ぶ際に重視すべきポイントは以下の3つです。

- 安全基準(0.1ppm以下)の表示があること

- 無人使用モードやタイマー機能があること

- 使用目的に合ったサイズ・出力であること

とくに「高出力=良い」と誤解されがちですが、大切なのは使う場所と目的に適しているかどうかです。たとえば、車内やクローゼットの消臭には小型タイプ、リビングやトイレなどの空間除菌には静音性やタイマー付きの中型タイプが向いています。

使い方の基本は「無人環境で短時間使用し、その後換気」。私の体験では、子ども部屋のにおいが気になったとき、15分だけオゾンを流して30分後に入室すると、すっきりとした空気に変わっていました。強い匂いを感じたら使用を一時停止し、換気を心がけるのが安心です。

オゾン水は危険?使い方のポイント

「オゾン水=危険」という誤解も見られますが、濃度と使用方法を守れば、家庭でも安心して使える衛生対策アイテムです。オゾン水は、水に溶け込んだオゾンが細菌やウイルスを酸化・分解する仕組みで、薬剤と違って残留性がなく、時間が経つと酸素に戻るため、環境にもやさしいとされています。

ただし、注意点もあります。

- 生成直後に使用する(効果は短時間)

- 目や口に入らないようにする

- 子どもの手の届かないところで保管

オゾン水は、食材の洗浄や手指の除菌、ペット用品の清掃など幅広く使えます。私が使用した際には、まな板の除菌後のにおい残りがなく、衛生的で快適でした。正しい知識を持てば、オゾン水は危険なものではなく、日常生活の「安心を支えるツール」となります。濃度と使用目的に応じて、安全に活用していきましょう。

注意が必要なケースとは?

オゾンは正しく使えば安全で便利な衛生ツールですが、すべての状況で無条件に安全というわけではありません。とくに注意が必要なのは、使用環境や対象となる人や動物の状態です。ここでは、想定されるリスクとその対処法を具体的にご紹介します。

換気が不十分な密閉空間での使用

オゾン発生器を密閉空間で使用すると、濃度が短時間で上昇しやすくなります。とくに空気の流れがない場所では、オゾンが滞留しやすく、知らないうちに基準値を超えることもあります。これは、刺激臭を強く感じたり、目やのどがピリピリしたりする原因になります。

対策としては、

- 使用前後の十分な換気

- タイマー付きで自動停止できる機器を使う

- 使用中は室内に人がいない状態を保つ

密閉された空間ほど、濃度管理の意識を強く持つことが大切です。

ペットや子どもがいる家庭での配慮

嗅覚が鋭いペットや、体の小さな子どもは、オゾンの影響を受けやすいとされています。特に猫や小型犬などは、人間よりも早くに刺激を感じたり、体調に変化が現れる可能性があります。

ある家庭では、寝室でオゾン発生器を使用したところ、猫がクローゼットに隠れて出てこなくなったという報告がありました。匂いに対してとても敏感で、不快な空気から逃げようとした行動と考えられます。

配慮すべきポイントは次のとおりです。

- ペットや子どもがいない時間帯を選んで使用する

- 使用中は別の部屋に避難させる

- 匂いや咳、違和感を示したらすぐ使用を中止

家族全員が安心して使うためにも、環境への影響を常に意識しましょう。

「匂いがきつい」と感じた時の対応

オゾンはごく微量でも独特の刺激臭を放つため、匂いを感じた時点で濃度がやや高い可能性があります。嗅覚に敏感な人では、0.01ppm程度でも「ツンとする匂い」と感じることがあります。

鼻の感覚は、オゾン濃度の重要な“早期警報”にもなり得るのです。

対応策としては、

- 匂いがしたら即座に停止・換気を行う

- 再使用は空気が澄んだと感じてから

- 適切な濃度モニターを併用する

「匂い=危険」ではなく、「注意を促すサイン」と捉えて、無理をせず、正しい判断を心がけましょう。使用環境と感覚を頼りに、安全に使い続ける意識が大切です。

よくある質問

オゾンは人体に毒性がありますか?

オゾンには強い酸化作用があり、濃度が高すぎると人体に刺激を与えることがあります。ただし、厚生労働省が定める基準値(0.1ppm以下)を守っていれば、健康への影響はほとんどありません。濃度と使用環境を正しく管理すれば、毒性を心配する必要はないといえます。

オゾンを吸い込んでも大丈夫?

濃度が適切であれば、短時間オゾンを吸い込んでも問題はありません。しかし、高濃度のオゾンを長時間吸引すると、のどの刺激や咳などの症状が出る可能性があります。使用中は無人環境を保ち、換気を行うことが安全な使い方の基本です。

オゾンは何が悪いのですか?

オゾンが「悪い」と言われるのは、濃度が高すぎると目やのどに刺激を与えたり、呼吸器に影響を与える可能性があるためです。ただし、これは極端な使用例に限られます。適正な濃度で管理されていれば、オゾンは除菌や脱臭に役立つ有益な物質です。

オゾンを吸い込むとどんな症状が出る?

高濃度のオゾンを吸い込むと、のどの痛み、咳、胸の違和感、目のしみる感じなどの症状が出ることがあります。ごくまれに、めまいや頭痛を訴える人もいます。これらの症状は換気や使用停止で改善することが多く、長期的な影響は通常ありません。

オゾンは体に良くないですか?

濃度が高ければ身体に刺激を与えることがありますが、適正な濃度では有害性はほとんどありません。むしろ、除菌や脱臭といった健康を守る目的で使われることも多く、安全基準を守ることで「体に良い効果」をもたらす一面もあります。

オゾンの匂いで頭痛がするのはなぜ?

オゾンの匂いは鋭く刺激的なため、敏感な人は不快感や頭痛を感じることがあります。これは、濃度が高めだったり、換気が不十分な場合に起こりやすい反応です。匂いが気になるときはすぐに使用を中止し、窓を開けて空気を入れ替えましょう。

オゾンは危険という印象が先行しがちですが、正しく理解し、適切に使えば心強い衛生対策となります。この記事を参考に、必要な知識を身につけ、安全で快適な空間づくりに役立ててください。