苦情ゼロへ!工場の悪臭対策で信頼を守る方法とは

工場の悪臭対策は、近隣苦情や作業者の健康リスクを未然に防ぐための重要な取り組みです。本記事は、臭気の原因特定から装置の選び方、専門業者の活用法までを解説し、現場で実践できる知識を提供します。

工場の臭いが引き起こすトラブルとは

工場から発生する独特な臭いは、製品の品質とは無関係であっても、地域社会との関係に深刻な影響を及ぼすことがあります。

悪臭は感覚的な問題にとどまらず、苦情や信頼の失墜、従業員の健康や生活環境にも波及するため、軽視できない課題となっています。

苦情につながる主なケース

悪臭に関する苦情で最も多いのは、近隣住民からの「窓が開けられない」「洗濯物に臭いが移る」「子どもが外で遊びたがらない」といった声です。

たとえば、ある金属加工工場では、研磨や溶接作業から発生する焦げたような臭いが周囲に広がり、毎月のように市役所に苦情が寄せられていました。

臭気は風向きや気温の影響を受けやすく、季節によって発生源が予想外の範囲にまで及ぶことがあります。

特に梅雨時や夏場は窓を開ける家庭も多く、臭いによる生活の質の低下が問題視されやすい傾向があります。

工場側が「慣れ」で気づきにくい一方で、外部からは強く不快に感じられるため、定期的な臭気評価と地域との対話が欠かせません。

衣類や健康への影響

臭いは空気中に含まれる微細な成分によって衣類に付着することがあり、工場で働く人たちの悩みの一つです。

とくに製紙工場では、硫黄系化合物のような強い臭いが制服や髪に染みつき、

においが取れにくいという声が聞かれます。

また、長時間臭気にさらされることで、頭痛や吐き気、集中力の低下を訴える従業員も少なくありません。

これは臭気がもたらす心理的ストレスや、自律神経への影響が関係していると考えられています。

実際に、臭気濃度が高まった作業環境での不調報告が増えた事例もありました。

工場の運営者にとっては、作業効率の低下や離職リスクにもつながるため、早期の対策が求められます。

日常の小さな声に耳を傾け、現場の空気に敏感であることが、工場と地域社会の信頼関係を築く第一歩です。

臭いの原因をどう見つけるか

悪臭対策を的確に行うためには、まず「どこから」「どのような臭い」が出ているのかを明確にする必要があります。

しかし、工場内には複数の臭気源が混在しており、発生源を特定するのは一筋縄ではいきません。

業種ごとの特徴をふまえたアプローチと、科学的な調査が鍵となります。

業種別(製紙・食品・金属加工)の発生源

工場から出る臭いの性質は業種によって大きく異なります。

たとえば、製紙工場では木材や薬品の分解によって生じる硫化水素やメルカプタン類が主な臭気成分となり、腐敗臭や温泉のようなにおいを発生させます。

これらはごく微量でも強い刺激臭を放つため、住民からの苦情が発生しやすい傾向にあります。

食品工場では、発酵工程や廃棄物処理工程から酪酸・アンモニア・アミン類などが発生し、酸っぱいにおいや腐ったような臭いが問題となります。

特に夏場は発酵が進みやすく、臭気濃度が急激に上がることがあります。

金属加工工場では、切削油や冷却液の酸化による焦げ臭や油臭が代表的です。

特に古くなった油が焦げるようなにおいは、衣類に移りやすく、作業者のストレスにもつながります。

このように、業種によって臭いの種類や発生場所が異なるため、まずは自社の工程ごとに臭気の傾向を整理することが重要です。

臭気の特定方法と注意点

発生源の特定には、現場の観察・作業工程の確認・臭気測定機器の活用が有効です。

たとえば、携帯型臭気センサーを使えば、短時間で臭気の濃度を数値化できます。

さらに、「三点比較式臭袋法」などの官能試験により、人の嗅覚による評価も加えることで、実際の不快度を把握できます。

ただし、機器のみに頼ると、においの質(不快感や刺激性)まで把握しきれないことがあります。

また、作業時間や天候、風向きによって臭気の広がり方も変わるため、複数回にわたる調査が望ましいです。

現場にいる作業者の感覚も非常に貴重です。

「この時間帯だけにおいが強くなる」「この装置の近くで鼻にツンとくる」といった証言は、調査のヒントになります。

精度の高い調査と現場の声を組み合わせることで、原因を正確に突き止め、無駄のない対策へとつなげていくことが可能です。

臭気に関する法律と基準

工場の臭いが社会的な問題になる背景には、「法的な規制」が存在します。

悪臭は単なる感覚的な不快ではなく、法に基づいて管理すべき公害として定められており、企業側には明確な責任が求められます。

臭気に関する法律と基準を正しく理解することが、適切な対応とリスク回避の第一歩となります。

悪臭防止法・臭気指数とは

日本では、臭いによる被害を抑えるために「悪臭防止法」が定められており、これは工場や事業場における臭気の発生を規制する環境基本法に基づく法律のひとつです。

この法律により、都道府県や市町村は独自に「規制地域」と「規制基準(規制物質の濃度・臭気指数)」を設定することができます。

臭気の評価には2つのアプローチがあります。

- 物質濃度による規制:アンモニア、硫化水素、メチルメルカプタンなど22種類の特定悪臭物質の濃度を測定し、それが基準値以下かを判定します。

- 臭気指数による規制:におい全体の強さを人間の嗅覚で評価し、「何倍に薄めたら臭わなくなるか」という尺度(臭気濃度)を対数化した数値です。これにより、複合臭や未知の臭いも定量的に評価できます。

多くの自治体ではこの臭気指数による規制を導入しており、基準値を超えると指導や改善命令が出される場合があります。

苦情が来る前に確認!悪臭防止法における届け出と改善の流れ

悪臭防止法の基本から対象物質・測定方法・事例までを専門家が解説。におい対策の第一歩として、必要な知識と対応のヒントが得られます。

▶︎ 記事を読む行政対応に必要な知識

住民からの苦情が自治体に寄せられると、多くの場合、行政による現地調査やヒアリングが行われます。

調査の結果、規制値を超えていた場合は改善勧告や措置命令が発令され、内容によっては罰則が科されることもあります。

ここで重要なのが、事前のモニタリングと記録の徹底です。

臭気指数の定期的な測定記録を残しておくことで、万が一の指摘時に「基準内であった」という証拠として提出できます。

また、臭気苦情が発生した際の対応フローや窓口の整備も重要です。

さらに、自治体によっては臭気規制に関する条例が独自に定められていることもあり、全国一律の対応では不十分なケースも見られます。

地域ごとの基準や運用方針を把握することで、より実効性のある対策が可能になります。「知らなかった」では済まされないのが法規制の世界です。

現場でできる主な対策

工場の臭い対策は、何も高価な装置や大がかりな工事に限られません。

実際、多くの現場では「日常的にできる基本対策」が臭気低減に大きく貢献しています。

清掃や換気の工夫、作業環境の見直しといった身近な取り組みが、結果的に苦情や健康リスクの抑制につながります。

清掃・換気・排気改善

臭気の原因となる物質の多くは、作業後に残された汚れや液体、フィルター内の蓄積物などから発生します。とくに、食品残渣や使用済み油の放置、古くなった排気ダクトの内部などは、微生物の繁殖や化学反応によって強い臭いを生じさせる温床となります。以下は、現場でよく行われている基本対策です。

- 作業後の床・機械の定期清掃(1日1回〜週1回)

- フィルターや配管の月次メンテナンス

- 排気ファンやダクトの分解清掃(半年〜年1回)

- 自然換気と強制換気の併用

- 排気口の位置変更や高さ調整による拡散防止

たとえば、ある中規模食品工場では、排気ダクトの内部に付着した油汚れが臭気の原因となっていました。

ダクトを年2回分解清掃に切り替えた結果、周辺からの苦情がほぼゼロに改善したという例があります。

現場の運用を少し見直すだけでも、外部に与える臭気の印象は大きく変わるのです。

働く人への臭い対策(服・環境)

作業員自身が「においの被害者」となるケースも見逃せません。

衣類に臭いが染みつく、仕事中に気分が悪くなる、家族から「服が臭う」と言われるなど、臭気は職場内の満足度や定着率にも関係します。

とくに対策が重要となるのは以下のポイントです。

- 作業着は臭気対策仕様の防臭素材を採用する

- 洗濯頻度や洗剤を見直し、工場専用のクリーニングと分ける

- 更衣室やロッカーの換気・消臭設備を強化する

- 臭気の強いエリアでは作業時間を短縮し、交代制を導入する

- 休憩スペースは臭気の少ないエリアに確保する

たとえば、製紙工場で働くスタッフの間で「家に帰っても臭いが取れない」との声が多く上がっていたため、専用更衣ロッカーに活性炭フィルターを設置したところ、不満の声が大幅に減少しました。

こうした工夫は、作業環境の改善だけでなく、従業員の働きやすさや企業への信頼にもつながります。

脱臭装置と工事の進め方

現場での清掃や換気対策を行ってもなお臭気の苦情が収まらない場合、脱臭装置の導入が検討されます。

装置を選ぶ際には、対象の臭気成分や風量、設置環境に合わせた適切な方式を見極める必要があります。

また、工事の進め方や費用感を把握しておくことも、予算管理と稟議申請において重要です。

装置の種類と選び方

脱臭装置にはいくつかの方式があり、それぞれ対応できる臭気のタイプやコスト、メンテナンス性が異なります。代表的な装置とその特徴を以下にまとめます。

| 装置の種類 | 主な方式 | 対応臭気 | 特徴 |

|---|---|---|---|

| 活性炭吸着式 | 物理吸着 | 有機臭、軽度の悪臭 | 初期費用が安く、小規模工場向け。交換頻度に注意。 |

| 燃焼式 | 熱分解 | 高濃度臭、有機溶剤臭 | 脱臭効果は高いが、燃料費と安全対策が必要。 |

| 薬液洗浄式 | 化学中和 | アンモニア、硫黄系臭 | 水処理や廃液処理の手間がかかる。 |

| オゾン・光触媒式 | 酸化分解 | 複合臭、低濃度臭 | ランニングコストが低く、コンパクト設置が可能。 |

| スプレー式 | マスキング | 一時的な対策 | 苦情対応の緊急用。根本対策には不向き。 |

設置工事の流れと費用感

脱臭装置の導入には、調査から設置、稼働まで複数のステップがあります。一般的な流れは以下の通りです。

- 臭気測定・現場調査(1〜2週間)

- 機種選定・見積取得(1〜2週間)

- 装置の製作・準備(2〜4週間)

- 設置工事・配管接続(1〜3日)

- 試運転・効果測定・引き渡し(1日〜1週間)

費用の目安は、処理風量や方式によって大きく異なりますが、以下が参考になります。

- 活性炭式:数十万円〜100万円前後

- 燃焼式:300万円〜800万円程度

- オゾン・光触媒式:100万円〜300万円程度

- 薬液洗浄式:200万円〜600万円程度

また、装置導入後もフィルター交換や消耗品補充などの保守費用が発生します。導入コストだけでなく、年間の運用費を含めた総費用での比較が重要です。

無理に高性能な装置を導入するよりも、「現場に合った手法で、確実に臭気を減らす」ことが大切です。

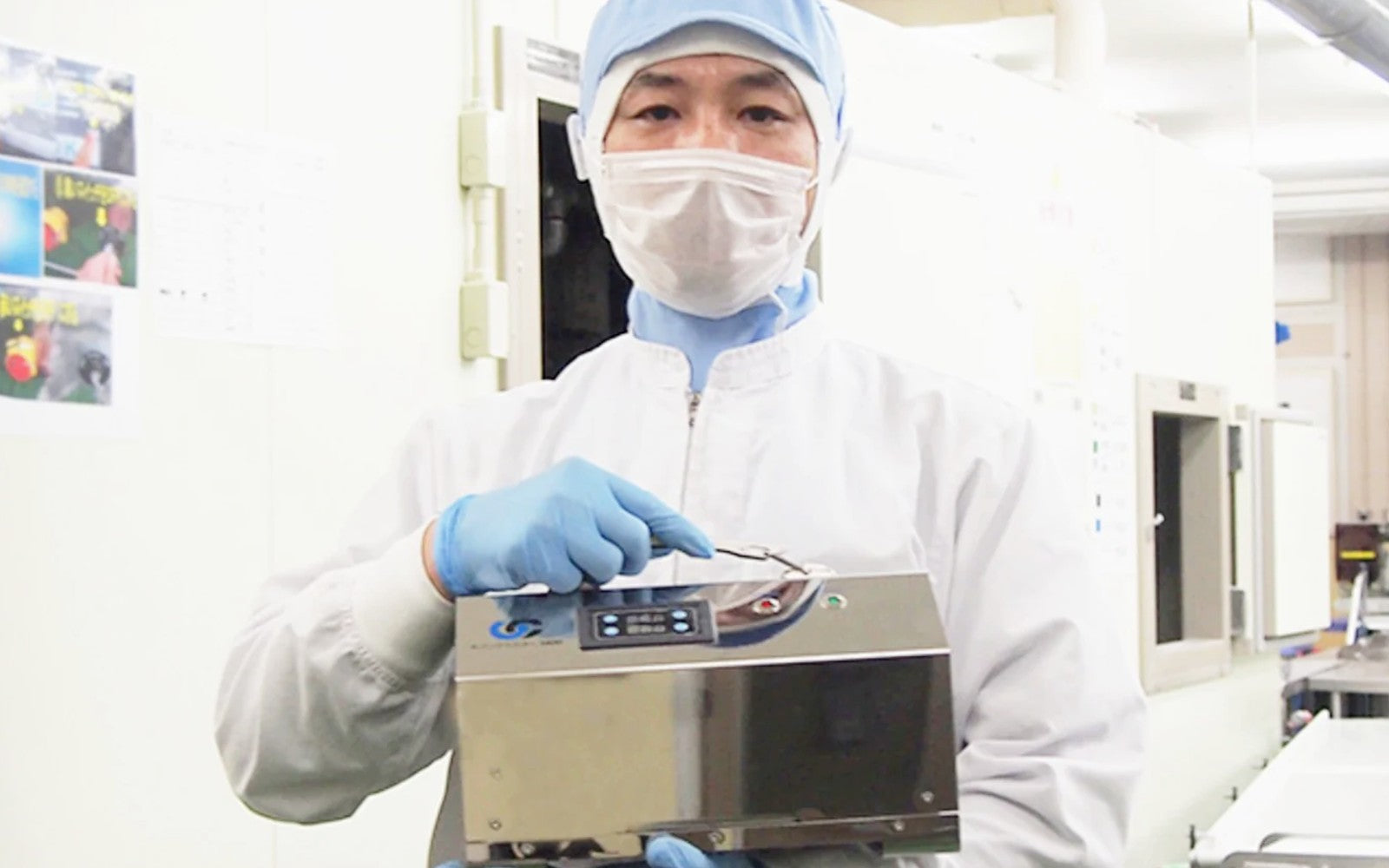

工場の悪臭対策において、オゾン発生器は実用性の高い選択肢として注目されています。オゾンは酸化分解作用によって臭気成分を根本から分解するため、有機溶剤臭や食品加工に伴う複合臭などにも高い効果を発揮します。

特にフィルター交換や薬液処理が不要で、ランニングコストが低くメンテナンスが容易であることから、継続的な運用が求められる工場環境に適しています。さらに、設置スペースを取らないコンパクトな機種も多く、既存設備に追加しやすい点も利点です。

そのため、工場での臭気対策を長期的に安定して行うには、効果・コスト・維持管理のバランスに優れたオゾン発生器の導入がおすすめといえます。

餃子工場にて、東京都の食品衛生自主管理制度認証の取得のためオゾンクラスター1400を3台導入。オゾンの除菌力で落下菌がゼロ。真菌も激減させ、認証取得へ大きく前進。

▶︎ 導入事例をチェック専門業者を活用するには

工場の臭気対策は、装置の導入や現場の工夫だけで完結するものではありません。

臭いの性質や拡散範囲は非常に複雑であるため、専門業者の知見を取り入れることで、より確実で効率的な対策が可能になります。

調査から施工、アフターサポートまでを一括で対応してもらえる点が、業者活用の大きなメリットです。

調査・施工までのサポート

優れた業者は、単に装置を売るだけではありません。

まず現地調査を実施し、臭気測定・拡散シミュレーション・作業工程の確認などを通じて、臭いの発生源や濃度、広がり方を科学的に可視化します。

これにより「どこを、どれだけ改善すればよいか」が明確になり、無駄な対策を避けることができます。

調査後は、装置の選定や配置計画を立て、必要に応じてデモ機の貸し出しやテスト運用も行います。

とくに初めて臭気対策に取り組む現場では、「まず試す」ステップが極めて有効です。施工時も、工場の稼働を止めずに工事できるよう配慮された工程設計が組まれることが多く、稼働への影響を最小限に抑えられます。

また、導入後の定期点検やフィルター交換、異臭再発時の再調査といったアフターサポート体制の充実も、業者選定の大きな判断材料となります。

業者選びのチェックポイント

業者を選ぶ際には、以下のような視点で比較・検討することが重要です。

- 臭気判定士や環境計量士が在籍しているか

- 調査から装置選定・施工・保守まで一貫対応しているか

- 過去に同業種・同規模での実績があるか

- 客観的な効果測定データを提示してくれるか

- 緊急時やトラブル時の対応体制が整っているか

たとえば、製紙工場で強い硫黄臭が問題となっていたケースでは、事前調査に加え、施工前のシミュレーション結果を提示してくれた業者を選んだことで、導入後すぐに臭気指数の改善が確認できたという例もあります。

また、導入後に別の臭いが目立つようになる“臭気の転移”が起こるケースもあり、そうした変化に柔軟に対応できるパートナーであるかどうかも重要です。

信頼できる専門業者は、単なる外注先ではなく、臭気対策を共に進める伴走者としての価値があります。

よくある質問

近所から工場の臭いがするのですが、どうしたらいいですか?

まずは臭いの発生時間帯や強さ、風向きなどをメモしておきましょう。その上で、自治体(市区町村の環境課など)に相談することが推奨されます。悪臭防止法に基づいて、行政が現地調査を行う場合があります。苦情を伝える際は、冷静かつ具体的に状況を説明するとスムーズです。

工場の悪臭防止法とは?

悪臭防止法は、事業活動に伴って発生する悪臭から住民の生活環境を保護するための法律です。自治体が定めた「規制地域」内では、特定悪臭物質の濃度や臭気指数に上限値が設定されており、それを超える場合は改善指導の対象になります。

悪臭ランキングは?

悪臭ランキングの上位には、強烈で不快なにおいを発する物質が並びます。1位は硫化水素(腐った卵臭)、2位はアンモニア(刺激臭)、3位はメチルメルカプタン(腐ったキャベツ臭)、4位はトリメチルアミン(魚の腐敗臭)などです。これらは「特定悪臭物質」として悪臭防止法に基づき規制対象となっています。

製紙工場の臭いの対策は?

製紙工場では、木材の処理や漂白工程で硫黄系化合物が発生することが多く、強い腐敗臭の原因になります。対策としては、燃焼式や薬液洗浄式の脱臭装置の導入、排気ダクトの設計見直し、発生源の密閉化などが有効です。専門業者の調査を受けることで、最適な対策が選べます。

工場が臭いのはなぜですか?

工場が臭う理由は、加工や発酵工程で発生するガスや、使用している原料・薬品のにおいが主な原因です。排水・排気設備の清掃不足や老朽化によるガス漏れも臭気の一因となります。さらに、気温や湿度、風向きなどの環境条件によって臭いが強まることもあります。これらの要素が複合的に作用し、臭気問題を引き起こします。

悪臭の規制対象は?

悪臭防止法では、次の2つの方式で臭気の規制が行われています。ひとつは物質濃度方式で、アンモニアや硫化水素、メチルメルカプタンなど22種類の特定悪臭物質について、その濃度が基準値を超えていないかを測定するものです。もうひとつは臭気指数方式で、人の嗅覚を使ってにおい全体の強さを数値化する方法であり、全国的に導入が進んでいます。いずれの方式も、自治体が地域の実情に合わせて基準値を定めており、その基準を超える場合には行政からの指導や改善命令が出されることがあります。

悪臭は罪になる?

悪臭そのものに対する「刑罰」は通常ありませんが、悪臭防止法や各自治体の条例に違反した場合、改善命令や罰金の対象となることがあります。さらに、悪臭が原因で近隣住民に健康被害や営業損害が発生した場合、民事訴訟で損害賠償を請求されるリスクもあるため、適切な対応が求められます。

工場の悪臭対策は、単なる設備対応にとどまらず、地域との信頼や職場環境の改善にも直結します。目の前の臭気課題に正しく向き合い、効果的な対処法を選ぶことが、企業の持続的な発展につながります。