苦情を防ぐ!悪臭の数値(レベル)臭気指数の正しい使い方と判断基準

悪臭の数値(レベル)臭気指数は、においを数値で客観的に評価するために不可欠な指標です。本記事では、臭気指数の定義、測定方法、規制基準や対応策までを専門的かつ具体的に解説します。臭気管理に関わる方は必見です。

悪臭とは?数値化する理由

悪臭とは、人の感覚で「不快」と感じるにおいを指します。しかし、「不快」の感じ方は人によって異なり、同じにおいでも「気にならない」と言う人もいれば、「耐えられない」と感じる人もいます。このような主観的な感覚を客観的に評価するために、悪臭を「数値」で示す方法が必要となります。臭気を数値化することで、異なる人や場所でも共通の指標で議論や対策ができるようになり、環境管理や苦情対応において重要な役割を果たします。

悪臭の定義と感じ方の個人差

悪臭は、化学的には揮発性有機化合物(VOC)などの気体が原因で発生しますが、それが「悪臭」と認識されるかどうかは、受け手の嗅覚や経験、環境に左右されます。

たとえば、ある工場の近くに住む住民が「ひどいにおいがする」と苦情を訴えても、少し離れた場所では「気にならない」という声もあります。

これは、においの強さや質だけでなく、生活環境や心理的な要因にも左右されるからです。実際、同じ臭気でも、空腹時と満腹時で感じ方が変わることもあります。このような背景から、悪臭を客観的に扱う必要性が生まれました。

なぜ悪臭を数値化する必要があるのか

悪臭による問題は、近年ますます注目を集めています。住民からの苦情や健康への影響、企業活動への制限など、においに起因するトラブルは多岐にわたります。

こうした問題を公平かつ的確に処理するためには、においを「目で見える」ようにする工夫が必要です。そこで活用されるのが「臭気指数」などの数値指標です。

たとえば、臭気指数が30を超えると明確な悪臭として扱われることが多く、これにより自治体や企業は対策を講じる基準を得られます。においを数値化することで、主観に頼らず科学的な根拠に基づいた判断が可能になり、トラブルの防止や環境保全の第一歩となります。

「臭気指数」とは何か

臭気指数とは、においの強さを「数値」で表したもので、日本の悪臭防止法に基づいて環境基準の一つとして用いられています。人間の嗅覚を基準にした評価法であり、においの感じ方という主観的なものを、客観的かつ比較可能な情報へと変換するために設けられた指標です。とくに、住民からの苦情対応や工場・施設での臭気管理において、臭気指数は非常に有効な道具として活用されています。

臭気指数の定義と意味

臭気指数は、悪臭防止法において「三点比較式臭袋法」によって求められる指標であり、10倍臭気濃度(臭気が検知されなくなるまで薄めたときの希釈倍数)の常用対数(log値)を基に算出されます。たとえば、あるにおいが1000倍に薄めてようやく無臭になる場合、臭気指数はlog₁₀(1000)=3.0に10をかけた「30」となります。この数値は以下のように読み取ることができます。

- 臭気指数 10:かすかに感じるレベル臭気指数

- 臭気指数 20:明確に不快と感じる人が増える

- 臭気指数 30:苦情が出やすく、対策が必要なレベル

このように、臭気指数はにおいの“濃さ”だけでなく、その社会的な影響を定量的に把握するための基準ともなっています。

なぜ臭気指数で管理するのか

においは目に見えないうえ、人によって感じ方が異なるため、感覚的な評価ではトラブルの解決が難しいことが多くあります。特に都市部や住宅地の近くにある工場・飲食店・下水処理施設などでは、悪臭への苦情が増加しており、行政も具体的な対策を求められています。

臭気指数を導入することで、臭気を定量的に把握し、法律や条例で基準を設けることができます。たとえば、「臭気指数が22を超えたら対策を講じる」といったルールを設定すれば、関係者間での共通認識が生まれ、予防的な対応が可能になります。

また、測定結果を住民に説明する際にも「数値」で示すことで、安心感や納得を得やすくなるという利点もあります。においの問題を科学的・社会的に解決する手段として、臭気指数は欠かせない存在なのです。

臭気指数の測定方法

臭気指数は「数値でにおいを表す」ため、科学的かつ人間の嗅覚に基づいた測定手法が必要です。主に使われるのは「三点比較式臭袋法」という官能試験で、これに加え、近年では測定器を使った補助的な手法も併用されるようになっています。これらの方法を正しく理解することで、臭気管理における信頼性の高いデータ取得が可能になります。

三点比較式臭袋法とは

三点比較式臭袋法は、日本で臭気指数を決定するための標準的な方法です。これは専門の判定員が「においの有無」を感覚で判定する官能試験で、以下の手順で行われます。

- においを含んだ袋1つと、無臭の袋2つ(合計3袋)を用意する

- 判定員がどの袋ににおいがあるかを選ぶ

- 正解であればさらに薄め、同様のテストを繰り返す

- においが判別できなくなった薄め率(希釈倍数)を記録する

このテストを複数人で繰り返し、平均的な希釈倍数の常用対数(log)を取り、その値に10をかけて「臭気指数」を算出します。においの感じ方に人の感覚を使うため、制度化された教育を受けた判定員によって実施されます。

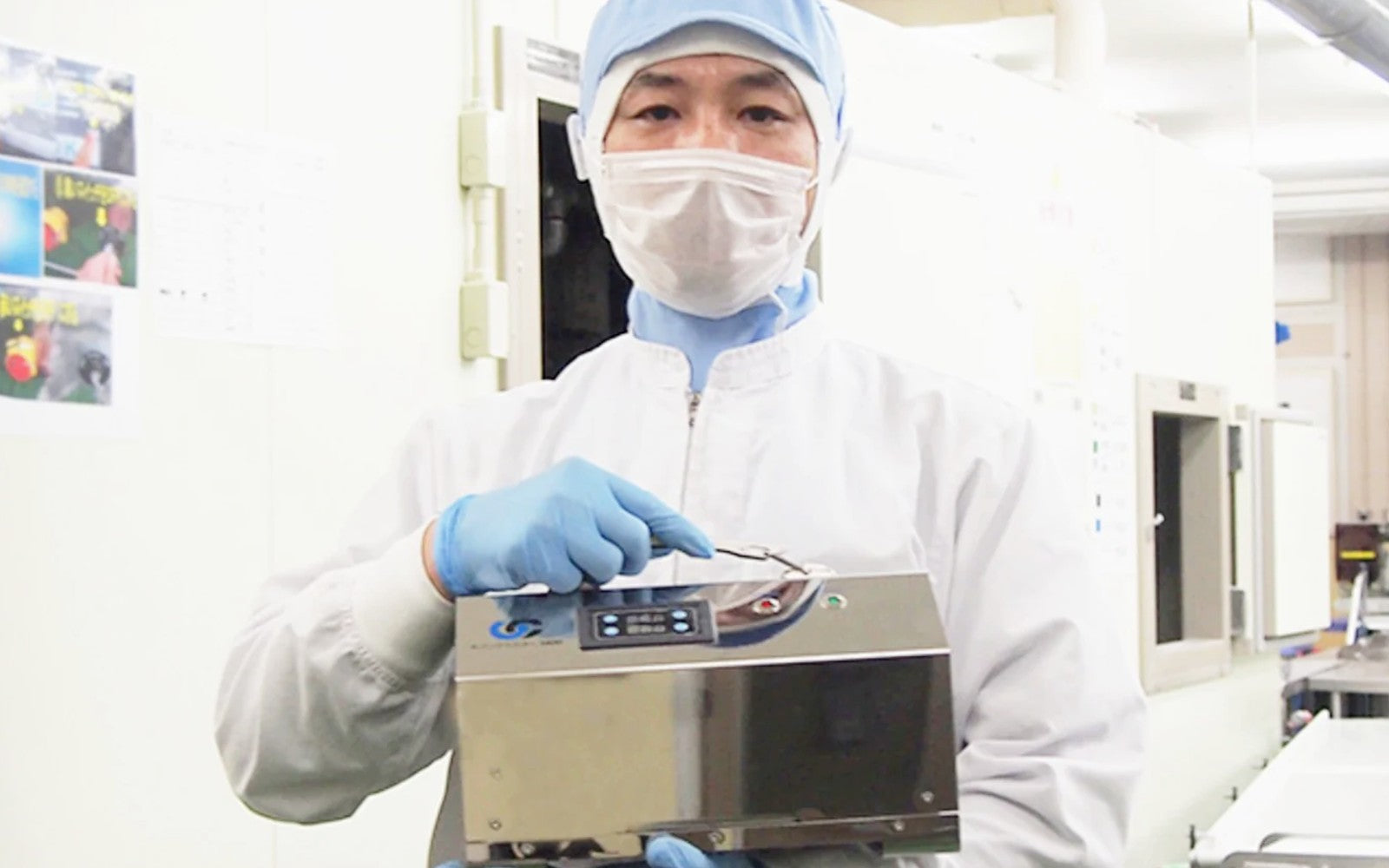

臭気指数の測定器と使い方

近年では、においの管理にあたって「簡易型臭気測定器」も広く利用されています。代表的なものに「ポータブル臭気測定器」や「デジタル型においセンサ」があり、機器がにおい物質の濃度をセンサで検出し、数値として表示する仕組みです。これらの測定器は、現場で即時に臭気の強さを把握できる利点がありますが、三点比較式臭袋法と異なり、人間の嗅覚に基づく測定ではないため、あくまで補助的な使用にとどめるのが一般的です。とはいえ、日常的な管理や継続的なモニタリングにおいては非常に有効で、異常値の検知や傾向の把握に役立ちます。

logを使った計算式と具体例

臭気指数の計算は、においが感じられなくなるまで何倍に希釈されたか、つまり「10倍臭気濃度(C)」を使って求められます。計算式は以下のとおりです:臭気指数 = 10 × log₁₀(C)たとえば、臭気が1000倍に希釈されて初めてにおいが消える場合、log₁₀(1000) = 3よって、臭気指数は 10 × 3 = 30 となります。このように、指数的に数値が上がるため、臭気指数がわずかに上昇するだけでも、体感としては強いにおいと感じられることがあります。数値を正しく理解することは、臭気対策を実施する上で非常に重要です。

臭気指数の目安と一覧

臭気指数は、においの強さを示すだけでなく、どのレベルで「不快」と感じられやすいか、また、どの数値を超えると苦情が出やすいかといった目安にもなります。臭気の影響を定量的に理解するには、数値と感覚の対応関係を知ることが欠かせません。特に行政機関や事業者にとっては、臭気対策を講じる際の判断材料として、臭気指数のレベル別の目安や基準が非常に重要です。

臭気指数のレベル別目安(例:20〜40など)

臭気指数は10単位で段階的に分類されており、それぞれのレベルに応じて感じ方や苦情発生の可能性が変わります。以下の一覧は、においの強さと社会的影響の目安を示しています。

| 臭気指数 | においの感じ方(目安) | 苦情発生の可能性 |

|---|---|---|

| 10 | ほとんど感じない | 苦情なし |

| 20 | ややにおう | 苦情が出ることはまれ |

| 30 | 明確ににおう | 苦情が出始めるレベル |

| 40 | 強いにおい | 多くの人が不快と感じる |

| 50以上 | 非常に強いにおい | 苦情多数・対策必須 |

たとえば、都市部の住宅地で臭気指数が30を超えると、住民からの苦情が発生しやすくなります。逆に、指数が20以下であれば、ほとんど問題とされることはありません。事業者はこのような目安をもとに、適切な臭気管理を行うことが求められます。

環境省が定める基準とその背景

日本の悪臭対策は「悪臭防止法」によって制度化されており、その中心にあるのが環境省が定めた臭気指数の基準です。この基準は、住民の生活環境を守ることを目的とし、主に以下のような条件で設定されています。

| 基準名 | 規制対象 | 測定指標 | 主な目的・特徴 |

|---|---|---|---|

| 1号基準 | 敷地境界線上のにおい | 臭気指数 | 周辺住民へのにおいの影響を抑えるための基準。数値で規定される(例:30以下)。 |

| 2号基準 | 排気口などの気体排出場所 | 特定悪臭物質の濃度 | 直接排出されるにおい成分の濃度を規制。アンモニアや硫化水素など22物質が対象。 |

| 3号基準 | 排水や液体に含まれるにおい成分 | 特定悪臭物質の濃度 | 液体から揮発するにおいの発生を抑制。水質管理と連携して悪臭を予防。 |

これらの基準は、地域の特性や生活環境に応じて自治体ごとに細かく設定されています。たとえば、住宅が密集するエリアではより厳しい数値が適用されることもあります。こうした基準は、過去に発生した悪臭被害や住民苦情の蓄積をもとに策定されており、科学的な根拠に加え、社会的な背景も反映されています。

参考資料

環境省:住みよいにおい環境を目指して

業種・場所別の臭気指数ランキング

臭気指数は、業種や施設の種類、地域によって大きく異なります。たとえば、工場から発生するにおいと、都市部の生活臭では性質も強さも違います。こうした違いを把握することで、臭気管理の必要性や重点的な対策箇所が明確になります。ここでは、代表的な業種・施設や生活空間で観測される臭気指数の例をランキング形式で紹介し、どのような現場で強いにおいが発生しやすいかを見ていきます。

食品工場・下水処理場・畜産業など

産業分野では、加工や発酵、排水処理などの工程で強いにおいが発生することがあります。以下は、実際に測定された平均的な臭気指数の一例です。

| 業種・施設 | 想定される臭気指数 | 特徴 |

|---|---|---|

| 畜産農場(養豚・養鶏) | 40〜50 | アンモニアや硫化水素を含む強い臭気 |

| 食品加工工場 | 30〜40 | 魚介・乳製品・発酵食品の製造工程で発生 |

| 下水処理場 | 30〜45 | 汚泥処理時にメタン・硫黄化合物が発生 |

| 化学工場 | 35〜50 | 特定悪臭物質の排出が多い |

| ゴミ処理・焼却施設 | 30〜40 | 生ごみ由来の臭気、排ガス臭など |

これらの施設では、臭気指数が30を超えると「苦情が出る可能性が高い」とされており、多くの事業者が脱臭装置や消臭剤を導入するなどの対策を取っています。

生活環境・都市部での実例

日常生活の中にも、思わぬところで強いにおいが発生することがあります。都市部や住宅地での例を見てみましょう。

| 発生源例 | 想定される臭気指数 | 状況の具体例 |

|---|---|---|

| 飲食店の排気(焼肉・中華) | 25〜35 | 営業ピーク時の排気ファン付近など |

| コンビニ裏のゴミ置き場 | 20〜30 | 夏場や回収が遅れたときに上昇 |

| ペットショップ・動物病院 | 20〜30 | 狭い空間での動物臭 |

| 下水道のマンホール付近 | 25〜35 | 雨天後や清掃前に硫黄臭が漂うことあり |

このようなにおいは、臭気指数が40未満であっても生活者の感覚に強く影響を与えることがあります。特に密集した住宅街では、わずかなにおいでも敏感に反応されやすく、近隣トラブルの原因となることも少なくありません。

規制と対策

悪臭問題は、ただの「においの不快感」にとどまらず、住民の生活環境や企業の信頼性にも関わる重要な課題です。日本では「悪臭防止法」によって法的な規制が整備されており、自治体や企業もこれに基づき積極的な対策を講じています。本章では、具体的な法的基準と、現場での管理事例を通して、実践的な臭気対策の実情を解説します。

悪臭防止法の基準(1号~3号)

悪臭防止法では、においの発生を抑制するための基準が3種類設けられています。これらは「1号基準」「2号基準」「3号基準」と呼ばれ、それぞれ異なる発生源に対して適用されます。

- 1号基準(敷地境界線上の臭気指数)

敷地の外に出るにおいの強さを「臭気指数」で規制。たとえば、臭気指数が30を超えないよう求められる地域もあり、住環境への配慮が目的です。 - 2号基準(排気口などの濃度)

特定悪臭物質(アンモニアや硫化水素など)の濃度を規制。排気ガスのにおい成分が対象となります。 - 3号基準(排水に含まれるにおい)

液体に溶け込んだ悪臭物質の濃度に対する基準。工場排水などが対象となり、河川や地下水への影響を防ぎます。

これらの基準は、地域の実情に応じて自治体が具体的な数値を定めており、違反時には行政指導や罰則が科されることもあります。

自治体・企業の臭気管理事例

神奈川県川崎市の悪臭対策に関する情報

川崎市公式ウェブサイトでは、悪臭苦情件数の推移や飲食店の悪臭対策についての情報が掲載されています。

川崎市公式ホームページ/悪臭情報

オゾンマートの公式ウェブサイトでは、オゾン発生器の導入事例が紹介されています。

オゾンマート/導入事例

このページでは、さまざまな分野でのオゾン発生装置やオゾン発生器を使用した衛生管理の導入例が解説されています。

筑紫菓匠如水庵 原工房 様

ケンちゃん餃子株式会社 様

有限会社にんべん 様

これらの事例を参考にすることで、臭気対策の具体的な取り組みや効果について理解を深めることができます。

よくある質問

臭気指数の目安は?

臭気指数は「においの強さ」を示す数値で、目安として20以下は日常的に感じにくいレベル、30前後から不快と感じる人が増え、40以上になると苦情が発生しやすくなります。環境省や自治体では、この数値を基に規制値を設定しており、施設や地域の状況に応じて運用されています。

臭気指数4はどのくらいの強さの臭いですか?

臭気指数4は、10倍臭気濃度が10,000倍であることを示し、非常に強いにおいです。このレベルになると、においの発生源が明確にわかるほどの強度で、近隣住民の生活に支障が出る可能性もあります。工場や処理施設では、このレベルを超えないよう厳重な対策が求められます。

悪臭の指標は?

悪臭の評価には主に「臭気指数」「特定悪臭物質の濃度」「嗅覚測定(官能試験)」の3つの指標が使われます。特に臭気指数は、人の嗅覚によって感じられるにおいの強さを数値で表すため、感覚的な問題を客観的に扱う上で有効な指標とされています。

臭いレベルを表す単位は?

臭いのレベルを示す代表的な単位は「臭気指数」と「臭気濃度(倍)」です。臭気指数はlogを基にした指数で、においの強さを10単位ごとに分類します。臭気濃度は「どれだけ薄めればにおいが消えるか」を示す希釈倍数で、臭気指数の算出にも用いられます。

臭気判定士は難しいですか?

臭気判定士は国家資格で、嗅覚や臭気に関する専門知識を必要とします。試験では悪臭防止法や臭気測定方法に加え、実技や記述問題も含まれるため、一定の準備が必要です。ただし、実務経験を活かせる内容も多く、環境や品質管理の分野では重宝されています。

悪臭に関する苦情の件数は?

環境省のデータによると、悪臭に関する苦情は年間1万件以上報告されており、騒音や振動に次いで多い環境苦情の一つです。特に都市部や住宅密集地では、わずかなにおいでも敏感に受け止められるため、企業や自治体は早期の対策と対応が求められています。

悪臭の数値(レベル)臭気指数を正しく理解し、適切な管理と対策を行うことは、住環境の保全や地域との信頼構築に直結します。ぜひ本記事を参考に、臭気への対応を実務に活かしてください。